A lo largo de este blog se pueden encontrar los contenidos presentados a los alumnos de Biología y Geología de 3º de ESO y otros cursos , además de diferentes noticias de contenido científico. Pretende ser un espacio de reflexión y una puerta abierta hacia la observación de nuestro entorno.

viernes, 6 de septiembre de 2019

LABORATORIO VIRTUAL: Física, Química y útiles matemáticos

miércoles, 29 de marzo de 2017

lunes, 27 de marzo de 2017

Práctica de laboratorio: Análisis clínico de muestra de orina

¿Qué indica la presencia de cloruro en la orina?

¿Qué indica la presencia de albúmina en la orina?

¿Qué indica el pH en la orina?

¿Qué indica la glucosa en la orina?

¿Qué indica la cantidad de urea en la orina?

Análisis de orina, incluyendo aspectos, sedimentos y valores de referencia

martes, 7 de marzo de 2017

Práctica: Medir el pulso arterial

En 4 pasos tome su pulso

Este es un ejemplo para aprender a tomar el pulso en la muñeca, pero puede seguir los mismos pasos para hacerlo en el cuello si es de su preferencia:

1. Para evaluar la frecuencia del pulso, siéntese cinco minutos antes y repose. Recuerde que cualquier estimulante tomado antes de la lectura va a aumentar la frecuencia (como la cafeína o nicotina). Usted necesitará un reloj con segundero.

2. Quítese el reloj y mantenga su mano izquierda o derecha con la palma hacia arriba y el codo ligeramente flexionado.

3. Con la otra mano, ubique los dedos índice y medio en la muñeca, en la base de su pulgar. Los dedos deben ponerse entre el hueso en el borde de la muñeca y el tendón fibroso unido a su dedo pulgar. Puede que tenga que mover los dedos alrededor un poco para encontrar el pulso. Mantenga una presión firme en su muñeca con los dedos para sentir el pulso.

4. Cuente durante 30 segundos y multiplique por 2 para obtener la frecuencia cardiaca en pulsaciones por minuto. Si su ritmo cardiaco es irregular, debe contar por 1 minuto y no multiplique

(via Eluniversal.com.co)

martes, 8 de diciembre de 2015

Talleres de Botánica

sábado, 21 de junio de 2014

Práctica de Laboratorio: Observación de Células de mucosa bucal

viernes, 13 de junio de 2014

Prácticas de Laboratorio: Formación de lluvia ácida y Medición de la acidez de la lluvia

La realización de esta práctica se enmarca dentro del desarrollo de la UD. 12.

- Formación de la lluvia ácida

Materiales:

Hornillo

Matraz Erlenmeyer

Solución: Agua, naranja de metilo (indicador de pH: vira de naranja a rojo en medio ácido)

Tapón perforado

Varilla,

Azufre

- Medición de la acidez de la lluvia:

Objetivos:

Descubrir el nivel de acidez de la lluvia a través de la experimentación

Materiales:

1 Repollo morado o col lombarda.

8 tubos de ensayo

Gotero

Bicarbonato de sodio

Vinagre de alcohol

Muestra de lluvia

Agua destilada

Hornillo

jueves, 12 de junio de 2014

Práctica de Laboratorio: Cristalización

Práctica incluida dentro del desarrollo de la UD 15:

OBJETIVOS:

Descubrir el proceso de cristalización a través de la experimentación.

Reconocer las características de las sustancias cristalinas.

FUNDAMENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

PREPARACIÓN PREVIA

Contesta a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué es un mineral?

2. ¿Qué es un cristal?

3. Define los siguientes conceptos: disolución, disolvente, soluto, disolución

saturada, disolución sobresaturada

Enlace a Práctica: Cristalización de sulfato de cobre (II)

Práctica: Observación de las propiedades de los minerales.

Conocer las características de la materia mineral.

Diferenciar las propiedades de los minerales.

Identificar diferentes minerales a partir de sus propiedades.

Material:

Colección de minerales del laboratorio.

Portaobjetos.

Placa de porcelana

Método:

Las propiedades de los minerales pueden ser intrínsecas del mineral

(forma cristalográfica, densidad...) o bien, comportamientos o respuestas del

mineral ante la acción de una energía como la luz o una fuerza, este último tipo

de propiedades es el que observaremos en esta práctica:

PROPIEDADES MECÁNICAS

1. Dureza (resistencia a ser rayado):

a) Busca entre los minerales los que se rayan con la uña.

b) Busca los que rayan el vidrio de un portaobjetos.

2. Fragilidad (se rompe) y tenacidad (se deforma):

a) Busca algún mineral que presente superficies de rotura irregulares: Fractura irregular

b) Busca un mineral con superficies curvas (semejantes a conchas) : Fractura concoidea

c) Busca minerales que muestren rotura en superficies planas : Exfoliación. Selecciona aquellos minerales que posean muy buena exfoliación (cúbica, pinacoidal, laminar...)

3. Densidad. Busca la fórmula de la densidad de un cuerpo. Con ayuda de una balanza digital y de un recipiente con agua, que esté graduado, halla la densidad de tres minerales.

PROPIEDADES ÓPTICAS

1. Color de la raya (al deslizar el mineral sobre la placa de porcelana)

a) Cita los colores de las rayas dejadas por algunos minerales ¿Coincide el color de la raya con el del mineral? Responde citando varios ejemplos

2. Brillo (aspecto de la luz reflejada sobre la superficie del mineral)

a) Busca minerales que no reflejen la luz, sin brillo: Mate

b) Busca minerales que reflejen la luz, con brillo, y agrúpalos según los tipos de brillo: metálico, vítreo, céreo, nacarado.

3. Diafanidad (deja o no pasar la luz)

a) Cita minerales que no dejen pasar la luz: Opaco

b) Busca minerales que dejen pasar la luz parcialmente: Traslúcido

c) Nombra algún mineral que sea: Transparente

Cita ejemplos de minerales, que tienen cada una de estas propiedades, según lo que has observado en el laboratorio

jueves, 23 de septiembre de 2010

El método científico: de la teoría a la práctica

domingo, 11 de julio de 2010

La lluvia ácida:

Sencilla animación sobre la lluvia ácida

El efecto invernadero:

Documental explicativo:

Sencilla animación sobre el efecto invernadero

sábado, 10 de julio de 2010

Práctica de laboratorio: Actividades reflejas

Uno de los aspectos más importantes de las funciones del sistema nervioso central depende de su función integradora. Las neuronas realizan las funciones comunes a todas las células: intercambio con el medio interno, metabolismo, etcétera; pero además conducen impulsos nerviosos o estados de excitación generados por ellas mismas o en otras estructuras. Una de sus principales funciones es la de analizar yordenar sistemáticamente la información procedente de los tejidos y de los telerreceptores.

El arco reflejo es considerado como la unidad de organización del sistema nervioso central; la resultante de su actividad recibe el nombre de respuesta refleja. El análisis de los reflejos en el hombre ofrece la oportunidad de observar estos fenómenos en el individuo íntegro y normal e inicia al estudiante en los primeros rudimentos de la exploración neurológica.

Las vías del llamado arco reflejo están constituídas por la neurona aferente y su receptor, la neurona eferente y su efector y una o varias sinapsis intermedias con las correspondientes neuronas internunciales. La respuesta refleja podrá modificarse por alteraciones orgánicas o funcionales en cualquier parte del trayecto. Las lesiones que interrumpan la conducción , determinarán la abolición de los reflejos. Por otra parte, la activación refleja de la neurona eferente por un estímulo dado podrá ser disminuida o aumentada según las influencias de formaciones nerviosas encefálicas.

OBJETIVOS

1. Conocer y analizar algunos de los reflejos más importantes en el cuerpo humano.

2. Comprenderá la importancia de las respuestas reflejas en la vida cotidiana.

3. Explicar los componentes del arco reflejo, así como la función de cada uno de ellos.

MATERIAL

Cada equipo deberá traer: algodón, abatelenguas (uno por persona), un instrumento romo (de punta redondeada), una lámpara pequeña de luz potente, un martillo de

reflejos.

MÉTODO

En el cuadro siguiente se consigna el nombre de varios de los reflejos que comúnmente se exploran en la clínica, así como el modo de producirlos. El examen de los reflejos se hará en cada uno de los integrantes de cada equipo. Los sujetos deberán estar relajados deberán mantener sus ojos cerrados en los casos en los que los reflejos no sean observados en los ojos.

RESULTADOS

1.- Anotar en el cuadro la respuesta normal y la intensidad que aparece al provocar cada uno de los reflejos. Especificar los nombres de los músculos que responden con una contracción en cada reflejo.

2.- Esquematizar los trayectos de cada uno de los reflejos estudiados, incluyendo los receptores, las vías aferentes, las vías eferentes, los efectores, así como los centros nerviosos donde son integrados cada uno de los reflejos observados en la práctica.

NOMBRE DEL REFLEJO Y MODO DE PRODUCIRLO EFECTO

- Conjuntival o Corneano: Tocar la córnea con un algodón limpio.

- Palatino: Tocar el paladar con un abatelenguas.

- Faríngeo: Tocar la faringe con un abatelenguas.

- Cutáneo-pupilar: Pellizcar la mejilla.

- Epigástrico: Golpear ligeramente el abdomen o deslizar suavemente los dedos sobre el abdomen.

- Plantar: Deslizar un instrumento romo haciendo presión en la planta del pie.

- Rotuliano: El sujeto sentado cruza las piernas colocando la derecha encima. Con el martillo de reflejos golpear el tendón del cuadríceps. Hacer lo mismo para la pierna izquierda.

- Aquiliano: Al sujeto sentado y relajado se le golpea el tendón de Aquiles del lado izquierdo con el martillo de reflejos. Repetir la maniobra con la pierna derecha.

- Fotomotor: Tapar los ojos del sujeto con la mano y colocarlo frente a una fuente de luz; destapar los ojos.

- Consensual: Tapar el ojo derecho y observar la pupila izquierda. Descubrir el ojo tapado

Resaltar la importancia de los reflejos en la vida diaria. Mencionar otros tipos de reflejos mono y polisinápticos. Enfatizar en qué zonas del sistema nervioso se integran y regulan las respuestas reflejas.

viernes, 9 de julio de 2010

Experimento: "La botella fumadora"

El tabaco contiene diversas sustancias que al quemarse generan un gas formado por más de 4.000 sustancias, como por ejemplo:

- Monóxido de carbono: gas tóxico que sale por el tubo de escape de los coches.

- Nicotina: sustancia que provoca una fuerte adicción y es por tanto responsable de que el tabaco sea una droga.

- Además, entre estas 4.000 sustancias, más de 69 son causantes de cáncer, entre ellas:

-Arsénico: veneno mortal muy potente.

-Cadmio y níquel: utilizados para elaborar baterías.

-Cloruro de vinilo: se utiliza para fabricar discos de vinilo.

-Creosota: utilizada para tratar las traviesas de madera de los antiguos ferrocarriles.

-Uretano: especie de corcho sintético de color blanco utilizado para embalajes.

-Formaldehído: conservante usado en laboratorios forenses.

-Polonio 210: metal sólido radioactivo altamente tóxico, con aspecto similar al plomo.

Material:

- Una botella de plástico transparente de litro o litro y medio

- El tapón de la botella o una tetina de biberón

- Algodón

- Un cigarrillo

- Un recipiente hondo (de plástico, cerámica, etc.)

- Agua

- Fósforos o encendedor

- Cera o silicona

- Un cutter o similar, o unas tijeras con punta punzante.

Pasos para realizar el experimento:

- Limpiar la botella y llenarla casi totalmente de agua.

- Introducir un algodón dentro del cuello de la botella de forma que el cuello de la botella quede totalmente taponado. Asegurar que no se moje el algodón.

- Practicar un agujero en el tapón de plástico de la botella con el cutter, procurando que se ajuste lo mejor posible a la forma y tamaño de la boquilla del cigarrillo. Si no disponemos de cutter lo haremos con un objeto similar que pinche y corte bien (navaja, cuchillo, tijeras…). En caso de optar por la utilización de una tetina de biberón en lugar del tapón de la botella: ampliar el agujero de la tetina de forma que en él se pueda introducir el cigarrillo. Introducir el cigarrillo (en el tapón o en la tetina) por el extremo del filtro.

- Cerrar la botella con el tapón. Si hemos utilizado una tetina, colocar ésta en el cuello de la botella (que hemos taponado previamente con el algodón)

- Procurar que al tapar la botella con el tapón o la tetina, la botella quede herméticamente cerrada. Para asegurar bien el cierre, especialmente si usamos el tapón de la botella, se deben sellar las juntas con cera (de una vela), silicona u otro material similar.

- Colocar la botella en el recipiente.

- Encender el cigarrillo y, seguidamente y de forma rápida, hacer un agujero en la base de la botella con la punta punzante de las tijeras.

- Dejar que la botella vaya “fumando” el cigarrillo y cuando éste se haya consumido por completo, quitar el tapón o la tetina y observar lo que le ha sucedido al algodón y qué ha quedado dentro de la botella.

Experimento sobre los Mecanismos de la Respiración: "La botella que respira"

Con esta experiencia podemos observar el funcionamiento de un pulmón mediante un pulmón artificial creado a partir de una botella de plástico pequeña y unos globos con el fin de que los estudiantes comprendan los fundamentos de física involucrados en la expansión y contracción de los pulmones.

Materiales:

- Botella de refresco

- Globos

- Guantes de látex

- Tijeras, cúter o sierra para metales

- Cortamos la parte inferior de la botella a fin de obtener un contenedor de unos 20 cm de altura sin fondo.

- Cortamos uno de los globos por la mitad. Estiramos la parte ancha del globo y la colocamos en la parte inferior de la botella como si fuera la tapa de un tambor. Si el globo no es muy grande y se rompe utiliza un guante de látex.

- Coloca otro globo en la boca de la botella permitiendo que cuelgue hacia adentro. Doblar por fuera de la abertura para que quede fijo.

- En el modelo construido este último globo representa el pulmón, la botella la cavidad pulmonar y el globo estirado el diafragma.

Explicación científica:

Si se ejerce una suave presión hacia adentro sobre el guante que se encuentra en la parte inferior de la botella se apreciará claramente la forma en que el globo que pende de la parte superior, que representa el pulmón, se desinfla, lo que emula el proceso de exhalación. De la misma forma que en el modelo, para arrojar el aire es necesario que nuestro diafragma empuje hacia arriba.

Al tirar del guante hacia afuera notaremos que el globo que representa el pulmón se inflará. De igual manera, para tomar aire es necesario que nuestro diafragma se desplace hacia abajo, hacia el abdomen.

No solamente el diafragma participa en la inhalación y exhalación del aire, también los músculos intercostales. Esto se puede observar en el modelo comprimiendo suavemente las paredes de la botella, lo que provocará que el globo que representa el pulmón se contraiga. Al soltarlas, el globo se inflará.

Enfermedades relacionadas con la ventilación pulmonar:

- El asma se caracteriza por ventilación corta, dificultosa y con tos. El ataque da asma es provocado por alguna sustancia presente en los alimentos o en el aire, que causa un estrechamiento rápido del árbol bronquial; hay también un aumento de moco en las vías respiratorias. Los ataques de asma son contrarrestados con medicamentos que dilatan los conductos respiratorios y disminuyen la producción de moco.

- El enfisema pulmonar es una enfermedad causada por minúsculas lesiones en los sacos alveolares. Como consecuencia, la ventilación pulmonar disminuye gravemente y hay un jadeo que hace difícil respirar, ya que el tejido pierde la capacidad de intercambiar gases. La persona espira con dificultad. El enfisema se asocia al consumo de cigarrillos, y la gravedad de las lesiones hace que su tratamiento sea deficiente.

- Se ha demostrado que el humo del tabaco va lesionando la trama pulmonar y puede llevar a una patología denominada enfermedad asfixiante obstructiva crónica (EPOC). Esto es debido a que la acción irritante del humo afectan los bronquios, los cuales se inflaman produciendo una bronquitis crónica, disminuyendo la luz de los bronquiolos y permitiendo la entrada pero dificultando la salida del aire con la espiración, aumentando la presión de aire en los alvéolos y contribuyendo al adelgazamiento y destrucción de las paredes alveolares, dando origen al enfisema pulmonar. El tabaquismo desarrolla su proceso de bronquitis – enfisema a lo largo del tiempo de acuerdo a la idiosincrasia de cada fumador, manifestándose clínicamente como dificultada respiratoria (disnea) y fatiga.

Ampliando conocimientos:

- La caja torácica está formada por el esternón (hueso del pecho), las 12 vértebras dorsales y los doce pares de costillas. Además de dar soporte a la pared torácica, protege órganos internos como el corazón y los pulmones. Separando la caja torácica de la cavidad abdominal, se encuentra un músculo denominado diafragma, el cual es parte activa del proceso mecánico de la respiración.

- Durante la inspiración, el diafragma y los músculos intercostales se contraen y la caja torácica se ensancha, permitiendo la entrada de aire a los pulmones. Durante una inspiración normal entra a los pulmones aproximadamente medio litro de aire.

- Durante la espiración, el diafragma y los músculos intercostales se relajan y la caja torácica se contrae, de modo que el aire sale desde los pulmones hacia el exterior. En una espiración normal se expulsa aproximadamente medio litro de aire.

- El número de inspiraciones varía con la edad y la actividad de las personas. En los niños pequeños es más frecuente (20 veces por minuto en reposo) que en los jóvenes y adultos (12 a 18 veces por minuto en reposo). Durante la actividad física, el mayor requerimiento de oxígeno hace aumente el ritmo respiratorio mediante inspiraciones y espiraciones forzadas, de modo que la ventilación pulmonar puede aumentar unas 20 veces desde el estado de reposo hasta el ejercicio de intensidad máxima.

- En un adulto joven, la capacidad máxima inspiratoria es de 3 litros,mientras que la mayor capacidad de aire que puede ser espirado luego de una inspiración máxima está cercana a los 5 litros de aire y se conoce como capacidad vital.Sin embargo, en los pulmones siempre queda aproximadamente 1,5 litros de aire que no se puede movilizar, el cual se denomina volumen residual.

- Cuando un individuo está en buena condición física, su tasa respiratoria aumenta el suministro de oxígeno a las células musculares. Se denomina ejercicio aeróbico a la actividad mediante la cual el sistema cardiorrespiratorio es capaz de satisfacer las demandas de los músculos y tejidos del cuerpo con un suministro adecuado de oxígeno. Si el ejercicio es demasiado extenuante,las células musculares no pueden

conseguir oxígeno suficiente de los pulmones. Cuando esto ocurre, las células musculares comienzan a producir energía sin oxígeno, lo cual es llamado ejercicio anaeróbico y puede durar unos pocos minutos. Durante este tipo de ejercicio, las células contraen una deuda de oxígeno que debe pagarse durante el período de recuperación o descanso.

Práctica de laboratorio: Observación de células sanguíneas

- Material:

Microscopio

Portaobjetos

Sangre

Dip Quik Fixative, Dip Quik Stain Solutio, Dip Quik Stain Counter

Papel

- Método:

Depositar una gota de sangre en el borde de un portaobjetos limpio. Seguidamente, con un porta de borde esmerilado, se hace un frotis o extensión de la sangre. El porta con el que se hace la extensión debe deslizarse bien colocado y lo más perfectamente aplicado en su borde contra el otro porta sobre el que se efectúa la extensión, solo debe pasarse una vez de forma continua e ininterrumpida. Estas extensiones o frotis deben secarse al aire lo más rápidamente posible. La desecación se facilita con movimientos en forma de abanico, nunca soplando o por el calor. La rápida desecación evita la deformación de los glóbulos.

Tinción: Introducir dicha preparación en Dip Quik Fixative durante 20 segundos. Tras este tiempo, se saca, se escurre ligeramente sobre el papel y se introduce en Dip Quik Stain Solution durante 20 segundos al cabo de los cuales se vuelve a escurrir suavemente sobre el papel y se mete finalmente en Dip Quik Stain Counter durante 20 segundos. Posteriormente, se lava, se seca la base del porta y se observa al microscopio.

- Observación

A pocos aumentos explorar la preparación para localizar la zona en la que el frotis es más perfecto. Consideramos como más apta, aquella en la que los glóbulos están en una sola capa, bien teñidos y no se han producido precipitados de colorantes. Si los glóbulos presentan formas irregulares, bordes dentados, aspecto erizado, etc., será indicio de que el secado del frotis fresco no fue todo lo rápido que se requiere. Localizada la zona adecuada se cambia a mayor aumento.

En la extensión predominan los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos, teñidos de color rojo. Son más delgados por el centro que por los bordes. Los de mamíferos no pposeen núcleo pero los del resto de los animales si lo tienen.

Los glóbulos blancos o leucocitos se identifican fácilmente por la presencia del núcleo. Hay dos clases de leucocitos.

A) Granulocitos o Polimorfonucleares: con núcleo fragmentado o arrosariado y granulaciones en el citoplasma. Se dividen en:

- Neutrófilos : con granulaciones de color salmón. Con núcleo multilobulado.

- Eosinófilos : con granulaciones abundantes teñidas en rojo. Con núcleo bilobulado.

- Basófilos: con granulaciones violetas que eclipsan al núcleo bilobulado.

B) Agranulocitos: sin granulaciones en el ciptoplasma. Se dividen en:

- Linfocitos : con un solo núcleo que ocupa casi toda la célula de manera que solo se observa un pequeño anillo de citoplasma.

- Monocitos : son los de mayor tamaño y poco frecuentes, núcleo bilobulado y excéntrico, son los más móviles y su función principal es la fagocitosis.

Las plaquetas son fragmentos de células que participan en la coagulación.

Todo este conjunto de células constituye el tejido sanguíneo.

PRÁCTICA DE LABORATORIO: VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL MEDIANTE TALLA, PESO Y CREATININA

El peso corporal es uno de los parámetros antropométricos que más se utiliza.

Es un indicador global del estado nutricional. Muestra el estado nutricional actual, es de fácil uso pero de difícil interpretación. La creatinina procede de la degradación de la creatina, una molécula energética de síntesis hepática situada en los músculos. La creatinina formada es excretada íntegramente por la orina y está relacionada con la masa muscular.

OBJETIVO

La práctica permite:

- Detectar posibles problemas de malnutrición

- Evaluar el estado nutricional de un individuo a partir de la observación de los parámetros antropométricos antes citados, así como con los valores de la creatinina.

MATERIAL Y REACTIVOS:

- Peso de precisión.

- Tallímetro.

- Cinta métrica inelástica.

- Calculadora.

- Tabla de peso ideal, excreción ideal de creatinina.

- Reactivo (Picrato alcalino: ácido pícrico en NaOH) (comercial).

PROTOCOLO:

- Talla: medida en el tallímetro dispuesto al efecto. La medida se efectúa con el sujeto descalzo, en posición firme, con los brazos relajados y cuidando que el ojo y meato auditivo estén en el mismo plano horizontal.

- Peso: en ropa ligera y descalzo.

- Circunferencia de la muñeca: del brazo no dominante, con una cinta métrica distal a la apófisis estiloides en el pliegue de la muñeca.

- Determinación de creatinina:

La creatinina reacciona con el ácido pícrico, a saturación, en medio alcalino, formando un complejo marrón, cuya absorbancia a 510 nm es proporcional a la concentración de creatinina. Para el cálculo de la creatinina utilizar la siguiente recta de calibrado:

Y = 29,74x + 0,0019 (r2=0,9998)

Donde Y es la Abs a 510 de la muestra y X los mg/ml de creatinina.

Se diluye la orina: 1:50 con agua destilada

Se preparan los siguientes tubos:

Calculo de creatinina (mg/ml):

Conociendo la cantidad de orina eliminada (600-1800 ml) por el paciente en 24 horas, se calcula la excreción total de creatinina por día (en mg/dl). Sabiendo que los valores normales son 23 mg/Kg/d para el hombre y 17 mg/Kg/d para la mujer, se calcula el índice de excreción de creatinina y se interpreta el resultado. El dato también puede compararse con las tablas suministradas.

- pH (orina): normal (4,6 - 8)

- Cuerpos cetónicos: Pequeña: (menos de 20 mg/dl (normal) ; Moderada: 30-40 mg/dL; Grande: > 80 mg/dL.

- Glucosa en orina: debe ser negativo

INTERPRETACIÓN PESO:

Es interesante conocer el peso actual (P); el peso ideal (PI)

Para el PI existen diversas fórmulas:

- Brocca: PI = A-100 donde (A=altura en cm.)

- Lorenz: PI = A – 100 – [(A-150)/4] + [(E-20)/k]; donde A=altura en cm.;

E= edad en años; k= 4(Hombres) ó 2,5 (Mujeres)

- Metropolitan Life Insurance Company:

PI = 50 + 0,75(A-150) donde A= altura en cm.

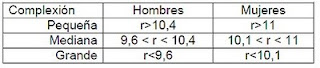

COMPLEXION CORPORAL

Se clasifica en pequeña, mediana y grande. Se mide como la razón (r) entre la talla y la circunferencia de la muñeca del brazo no dominante.

r = Altura (cm) / Circunferencia de la muñeca (cm)

INDICES:

- Porcentaje de peso habitual %PH = P/PI x 100 (valores superiores a 120% se considera obesidad).

- Indice de masa corporal, se obtiene mediante la siguiente fórmula

IMC = Peso (kg)/ Talla2 (m2)

- IMC menor de 20: Desnutrición

- Entre 20 y 24,9: Normalidad

- Entre 25 y 29,9: Sobrepeso.

- Entre 20 y 40: Obesidad.

- > 40 Obesidad mórbida

- En un estado nutricional normal y con una función renal correcta, la excreción de creatinina diaria sería:

o Hombres: 23 mg/kg de peso ideal.

o Mujeres: 18 mg/Kg de peso ideal.

El índice de excreción de creatinina (IEC) (ver tablas adjuntas)

IEC = excreción renal de creatinina en 24h / excreción ideal de creatinina en 24h x 100

· La excreción ideal de creatinina se obtiene de las tablas adjuntas. Según el IEC se estima:

o Nutrición normal: 80-100 %

o Malnutrición leve: 60-80%

o Malnutrición moderada: 40-50%

o Malnutrición severa: Menos de 40%

Práctica de laboratorio: Digestión de nutrientes (amilasa salival)

Una de las funciones fundamentales del aparto digestivo es transformar los alimentos ingeridos en estructuras sencillas capaces de ser absorbidas a nivel intestinal. La digestión de carbohidratos ingeridos (como es el caso del almidón) comienza en la boca a través de la ptialina (amilasa). Los productos de esta digestión en la boca son maltosa e isomaltosa y otros polímeros que contienen de 3 a 9 moléculas de glucosa. Aunque el alimento permanece en la boca un corto período de tiempo, la acción de la amilasa salivar continúa hasta que el pH ácido del contenido estomacal la inactiva, de manera que hasta ese momento la enzima hidroliza de un 30 a un 40% de los almidones de la dieta. A nivel intestinal actúa otra α-amilasa de origen pancreático y con una actividad semejante a la salival, rindiendo productos de degradación similares. Estos productos sufren finalmente la acción de otras carbohidrolasas (maltasa, lactasa, isomaltasa) liberando los monosacáridos que posteriormente son absorbidos.

OBJETIVO

El objetivo de esta práctica es determinar cualitativamente la actividad de la α-amilasa salival (ptialina).

MATERIALES Y REACTIVOS

- Baño termostatizado

- Tubos de ensayo

- Baño a 100ºC

- Papel de filtro

- Embudo

- Pipetas

- Solución de almidón al 0,2% (preparar en agua destilada calentando)

- Solución de lugol (comercial)

o 16,6 g IK

o 1,25 g I2

o c.s.p. 1000 mL agua destilada

- Fehling A: 17,34 g CuSO4/100 mL agua (comercial)

- Fehling B: (comercial)

o 173 g Tartrato sódico potásico

o 50 g de NaOH

o c.s.p. 500 mL agua

PROCEDIMENTO

El almidón es el polisacárido de reserva más abundante en los vegetales. Esta formado por α-amilosa y por amilopectina. La α-amilosa en agua presenta una ordenación espiral característica, en cuyo interior se incluye el yodo, formando un complejo de intenso color azul que permite la identificación positiva de trazas de almidón. La amilasa salival actúa sobre el almidón de los alimentos liberando azucares reductores. Los azúcares reductores, en medio alcalino, son capaces de reducir cobre (de ión Cu 2+ a ión Cu+), que pasaría de un color azul al rojo. Por otro lado, en medio fuertemente básico, el ión Cu2+ formaría Cu(OH)2 insoluble, por ello se añade tartrato sódico potásico que actúa como estabilizador al formar un complejo con

el Cu2+.

PROTOCOLO

a) Disponer en una gradilla de 4 tubos numerados del 1 al 4, colocando en

cada uno de ellos 2 mL de solución de almidón al 0,2%.

b) Tubo 1: añadir 3-4 gotas de solución diluida de Lugol (una parte de lugol

y dos de agua). Anotar el resultado

c) Añadir al tubo 2, 1 mL de solución Fehling A y otro de Felhing B.

Calentar a 100 ºC y anotar el resultado.

d) Agregar a los tubos 3 y 4, una pequeña cantidad (0,5 ml) de saliva. Para

ello tras enjuagar la boca, se mastica un trozo de filtro para estimular la

salivación. La saliva se recoge en un tubo Falcon (pequeño). Incubar los

tubos 3 y 4 durante 15-20 min en un baño a 35-40º C. Transcurrido ese

tiempo se sacan del baño y se dejan enfriar.

e) Añadir al tubo 3, 3-4 gotas de solución diluida de Lugol y observar el

resultado.

f) Añadir al tubo 4, 1 mL de Fehling A y 1 mL de Fehling B. Calentar a 100

º C y observar el resultado.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:

Observaremos los resultados obtenidos en los 4 tubos y analizaremos el por qué de dichos resultados:

- Tubo I …………………………………………………………………………..

- Tubo II ………………………………………………………………………….

- Tubo III …………………………………………………………………………

- Tubo IV …………………………………………………………………………